|

| Isabel Tavares Rodrigues (1950) / Isabel Fraga |

Permitam-me que comece por invocar os meus rudimentares conhecimentos

literários, estéticos e poéticos para avaliar condignamente o livro da

Isabel. Essa tarefa foi muito bem entregue à minha querida Maria João

Cantinho, que prefaciou o livro.

Também não sou poeta nem tenho

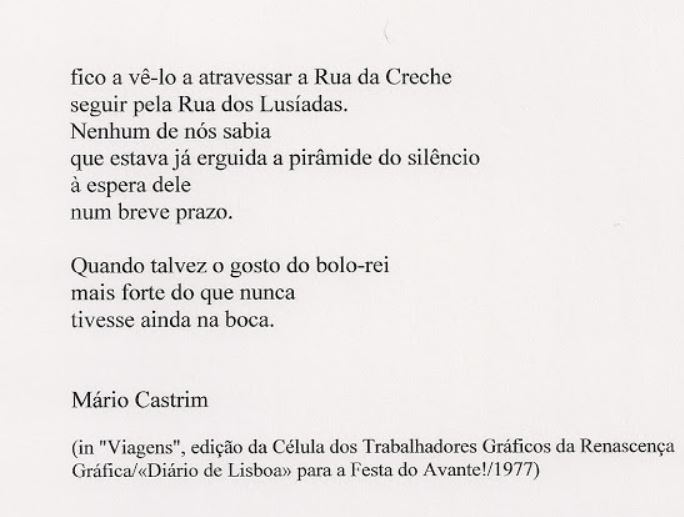

esse atrevimento desde que um dia Mário Castrim, do saudoso Juvenil do

Diário de Lisboa, me aconselhou a não escrever nos momentos de ócio; ou

seja, que um poema não é uma inspiração momentânea mas um trabalho

aturado e persistente. Fiquei vacinada. Mas sou, isso sim, uma

incondicional amante de poesia e de toda a literatura.

A minha formação é em História (arte) e por isso estou mais habituada a investigar e a trabalhar os dados ou imagens, relacionando-os e interpretando-os. Digamos que a leitura que fiz deste livro segue um pouco essa linha. Ou seja, tentei por um lado, apreender não só a linguagem dos poemas mas também as vivências da autora porque toda a obra de arte, - e a poesia é uma das artes -, está indissoluvelmente ligada ao autor e à sua vida, a si e à «sua circunstância», como dizia Ortega y Gasset; e, por outro lado, aderir à noção de «abertura e infinitude» para onde Umberto Eco nos remete, com as condicionantes inevitáveis da minha própria circunstância. Portanto, a minha leitura é muito pessoal, e desde já peço desculpa à Isabel pela vertente um tanto intimista e afectiva da mesma.

Comecemos então.

Filha dos escritores Urbano Tavares Rodrigues e Maria Judite de Carvalho, Isabel Fraga (1950) passou os primeiros sete anos de vida com os avós paternos num monte alentejano. Sete anos que marcaram a sua vida e a sua alma de criança sensível. Plasmados pelo presença e afecto do avô.

Urbano da Palma Rodrigues, assim se chamava o avô, foi escritor, jornalista, republicano e ateu convicto. Contemporâneo de Teófilo Braga na Faculdade de Letras, pertenceu à geração a quem devemos a implantação da República e dos seus valores democráticos, tendo chegado a Secretário e Chefe de Gabinete de Afonso Costa, esse homem corajoso que esteve na base da implantação de um estado laico em Portugal com a Lei da Separação da Igreja e do Estado. Urbano Rodrigues veio a sofrer as agruras da prisão política no consulado de Sidónio Pais. Já com Salazar no poder, o jornalista e homem de letras não consegue conviver com o regime e a censura fascistas. Abandona o jornalismo, desfaz-se de tudo na capital e vai fixar-se no seu Alentejo, perto de Serpa, escrevendo livros e vivendo da agricultura.

Foi este avô, o avô Urbano, que chorou emocionado em 10 de Agosto de 1950, - num tempo em que «os homens não choravam» -, com a vinda de uma menina à família, - a Isabel -, sentindo concretizar-se um sonho antigo.

Esse avô cúmplice, que «nunca a reprimia» e com ela mantinha conversas que só ambos sabiam: «eu fazia perguntas, ele contava-me histórias do passado e a minha mão cabia dentro da mão dele, grande e quente, meiga e protectora» recorda Isabel.

Esse avô cuja morte em 1971 lhe foi tão dolorosa que perdeu por completo o olfacto recuperado apenas doze anos mais tarde, quando lhe nasceu a primeira filha, a Inês. Doze anos sem distinguir uma rosa de uma sardinheira, logo ela que em miúda tanto gostava de saborear, literalmente, as pétalas das rosas do quintal, uma a uma, sob o olhar complacente do avô, que dizia: «não contes à tua avó que gostas de comer flores se não ela vai já a correr contigo ao médico».

Figura tutelar da sua infância, foi com o avô Urbano que Isabel aprendeu a «amar de alma para alma» como assinala no livro que lhe dedicou.

Com a mãe, Maria Judite, falecida em 1998, Isabel manteve (e quase me atrevo a dizer que mantém) uma relação intensa «de cumplicidade, quase telepática».

A mãe que nunca publicava um livro sem primeiro lho ler, como que esperando a sua aprovação.

A mãe com quem partilhava, e partilha, o mesmo modo de «sentir o mundo e as pessoas».

A mãe que sempre lhe ensinou que «mais importante que a educação das atitudes é a educação dos sentimentos». Essa a essência da vida.

A mãe com quem aprendeu a busca da harmonia, da paz de espírito e a delicadeza do tacto. O amor pelos mais desfavorecidos. A solidariedade, sobretudo com as mulheres, esses seres maltratados ao longo dos tempos e que Judite tão bem retratou nos livros que escreveu.

Essa mãe que lhe recitava poesia, muita poesia, e que sempre soube dar-lhe os livros certos na idade certa. Ao contrário do pai, Urbano, que sempre lhe passou os livros errados na idade errada, como ele próprio reconhece. Um pai que adora e a quem sempre viu como um irmão mais velho; e a quem deve o gosto pelas artes, fundamentalmente pelo cinema e pelo teatro.

O pai que lhe ensinou a tolerância, a aceitação das diferenças, o nunca deitar abaixo os que começam, a escrever, por exemplo, tendo sempre em atenção que todos merecem uma oportunidade e podem sempre melhorar. E os valores da verticalidade e da solidariedade.

E com ambos, pai e mãe, Isabel aprendeu: a consciência do Ser Social e a paixão pela Literatura.

Isabel Fraga começou por escrever poesia e deve a primeira publicação à iniciativa de Fiama Hasse Pais Brandão, em 84. Apenas ousou aventurar-se na prosa após a morte da mãe, tendo publicado três romances e um livro de contos. Claro que os seus livros estão esgotadíssimos não se encontram nas livrarias nem, penso eu, nas editoras que, entretanto, faliram. A «Música das Esperas» é o seu terceiro livro de poemas.

Naturalmente discreta e avessa a vedetismos, Isabel insiste em manter-se longe da ribalta, tendo chegado a recusar ser entrevistada na televisão. Não gosta de se expor. Não sente a mínima apetência pela fama. Mas não censura quem segue outros caminhos. Esta atitude pode parecer estranha e não falta quem a critique, mesmo alguns amigos, até porque todos lhe reconhecem o enorme talento. Mas também aqui encontramos reminiscências genéticas.

Vejamos as palavras de Maria Judite de Carvalho quando recebeu o Prémio Camilo Castelo Branco, pelo livro «As Palavras Poupadas», em 1962:

«Não sei a que escola pertenço nem de tal me ocupo. Creio que sou, por natureza humana e por formação, anti-romântica. Nada pretendo derrubar no mundo das edificações estéticas, nada pretendo, tão pouco, erigir de novo. Isto não significa, entretanto, que admire menos aqueles que deliberadamente fazem obra de comunicação actuante, nem creio de modo algum que tal caminho seja contrário à perfeita realização de um escritor. O que me parece condição indispensável de toda a obra literária é a íntima liberdade do autor, de maneira que não se amolde a preconceitos, a receios de qualquer ordem, a tabus. Esse é, pelo menos, um ponto de partida e continua a ser o meu, porque me sinto, de toda a maneira, no princípio, mesmo sem ser fadada para longas rotas.»

Tal como a mãe, Isabel não pretende fazer escola. Interferir ou colidir com as elites literárias. Não escreve para uma carreira literária. Escreve para se encontrar e ir ao encontro dos outros. Entender-se e entender os outros. Ou, muito simplesmente, para resgatar a liberdade de ser livre.

Mas uma característica diferencia, quanto a mim, toda a produção de Isabel Fraga: os afectos. É esse o leitmotiv para a sua escrita. De uma maneira geral um escritor inventa, cria ou recria as histórias que lhe servem de argumento à escrita. Mesmo que tenham como ponto de partida experiências pessoais ou de outros. A Isabel, que escreve muito bem, só o faz sob um forte impulso afectivo. Quando as emoções lhe impõem, ao espírito, essa necessidade, - ou esse direito -, na senda do que Torga defende nos seus diários (IX) que «a Arte é um direito do espírito».

O primeiro livro de prosa, - Seres Sentidos -, um pequeno mas precioso volume, é constituído por diversas estórias contadas com rara sensibilidade, e, como não podia deixar de ser, dedicado ao avô, Urbano Rodrigues, que a «ensinou a amar de alma para alma».

O segundo, – A Preço de Ocasião -, é dedicado aos homens da sua vida: o marido, Luís, e o pai, Urbano, «que tanto insistiram para que escrevesse este livro», lembra. Na badana, lê-se: «romance, aparentemente leve e irónico, analisa com muito amor e sagacidade, tal como o título sugere, o ambiente de uma pequena agência de publicidade onde a mediocridade está na ordem do dia» e o livro é, quanto a mim, um acerto de contas com o exaustivo tempo em que foi copywritter e que abandonou, deliberadamente, para enveredar pela tradução, trabalho que melhor a preenche. Como sabemos, Isabel Fraga foi a tradutora, entre muitos títulos, dos primeiros cinco volumes da saga do Harry Potter.

Seguiu-se-lhe o romance – Mulheres em Contraluz -, cuja génese e enredo estão inteiramente contidos na significativa e afectiva dedicatória: «às amigas que ao longo dos anos valeu a pena reencontrar».

Finalmente, em 2007, sai o romance – A Desenhadora de Malvas -, que dedica a três mulheres: a mãe, Maria Judite, a avó, Maria da Conceição, e à amiga, Maria da Glória, três seres que partiram mas, diz Isabel, «continuam a acompanhar-me». Um livro «onde o rigor histórico, político e social se mescla com a música e com a poesia através da delicada linguagem do invisível» lê-se na contracapa. Uma obra que põe à prova toda a sensibilidade da autora e resgata, uma vez mais, os seres que ama.

Depois, disse-nos que não mais iria escrever. Que tinha sido o último livro. Mas, decorridos seis anos, oferece-nos «A Música das Esperas» que aqui estamos a celebrar. Ainda bem, digo eu. Dizemos nós.

|

| Musica das Esperas, editora Lua de Marfim, 2013 |

Passo agora à minha brevíssima e pessoalíssima leitura do mesmo.

Trata-se de um livro muito bonito, que a capa da Inês Ramos valoriza e o prefácio da Maria João Cantinho enriquece, descodificando uma linguagem que não é simples, nem linear, nem inocente, como pode aparentar.

A chave encontra-se, desde logo, no título – A Música das Esperas - que nos remete para a mítica «Música das Esferas» dos pitagóricos, a música que exprime a harmonia central do mundo. Acredita-se que quem ouvir «a música das esferas» atinge a plena harmonização do mundo interior com o mundo divino. Mas para atingir essa plenitude terá de percorrer um caminho iniciático de purificação pessoal, moral e espiritual que harmonize o seu mundo interior com o exterior.

Acreditamos que este livro da Isabel é o testemunho ou o corolário, se quisermos, de um percurso iniciado pela autora há alguns anos, através das crenças teosóficas que abraçou e aqui podem descortinar-se. Uma longa viagem em busca do melhor em si e do melhor nos outros. Nas vivências do passado e do presente. Vencendo as inevitáveis dores. Sarando as inevitáveis feridas. Mas insistindo na separação do trigo e do joio. Tendo como pano de fundo a essencialidade da vida.

Os poemas de «A Música das Esperas» correspondem, assim, a um itinerário catártico que a autora vai fazendo pelos subterrâneos das suas vivências e das suas memórias. Uma viagem ao mais fundo de si. Em busca da luz plena. E de que «A Música das Esperas» se faz voz. Uma voz por dentro das vozes. Próximas e recônditas. Vozes e memórias plasmadas na demanda da plenitude e do apaziguamento que se desejam. Consigo e com os outros.

Não é por acaso que «A Música das Esperas» não tem qualquer dedicatória.

Ele é um Testemunho pessoal.

Um Manifesto de vida.

Um Testamento para o Futuro.

A sua forma de Amar: «de alma para alma».

Júlia Coutinho

** Texto de Julia Coutinho lido na apresentação do livro Música das Esperas, de Isabel Fraga, em 5 de Junho 2013, com a presença do pai da autora - Urbano Tavares Rodrigues -, e do tio - Miguel Urbano Rodrigues -, entretanto falecidos.

O livro foi apresentado por mim e por Maria João Cantinho; a João analisou a obra, como só ela sabe fazer, e eu apresentei a autora o melhor que pude.